はじめに

5月の下旬に家族で熊本県の阿蘇地方と宮崎県の高千穂を3泊4日の観光で訪れました。

九州中部が梅雨入りする直前の時期のために、長期天気予報ではしばらく雨・曇りとなっていましたが、1週間ほど前になってお天気が良くなるという予報に変わったので、キャンセルせずに予定通り旅行へいくことにしました。結局観光初日は薄曇りで2日目はほぼ快晴の好天に恵まれました。

阿蘇の南阿蘇温泉郷のホテルに3泊し、そこを拠点にして雄大で美しいカルデラの阿蘇地方と神話の里であり日本有数のパワースポットである高千穂の観光へ行きました。

旅程1日目

JAL便で午後に羽田空港から熊本空港へ行きました。最近は海外旅行を優先していたので日本の国内線に搭乗するのはなんと20数年ぶりでした。

驚いたことにこの便はほぼ満席の状態でした。周りにはサラリーマン風のビジネス客がたくさん乗っていました。熊本にTSMCの巨大な半導体工場ができたことが影響しているのでしょうか。

初めて降り立った熊本空港では、あちらこちらでくまモンが目に飛び込んできました。下の写真は空港の左端の広場に設置されていた「熊本」と「くまモン」のディスプレイです。

熊本空港からタクシーで約30分のところにある南阿蘇温泉郷のホテル「別邸蘇庵」まで行きました。

自然豊かな南阿蘇村に佇む「別邸蘇庵」は雄大な阿蘇五岳を一望できる立地にあり、広々とした敷地にフロント棟と離れ形式の客室が点在しています。客室は全16室で数寄屋風・古民家風・モダン和風・大正モダン洋館などの豊富なバリエーションから選べます。またこのホテルは「ミシュランガイド熊本・大分 2018 特別版」に掲載・紹介されています。

左下は正面玄関の様子です。

左下はフロント棟入り口の様子で、右下はフロントのあるロビーの風景ですがカフェのような雰囲気でした。

敷地内は離れ形式の客室が点在しています。

約1か月前にこのホテルを予約したので、すでに空き部屋は3つしか残っていませんでしたが、その中からモダン和風という和洋折衷のお部屋を選びました。

左下は私たちが宿泊したモダン和風の棟です。右下は玄関です。

左下は玄関内部で、右下は広めの和室です。

左下はベッドルームでスーパーキングサイズのベッドが2台ありました。3名以上で宿泊するときは和室に布団が敷かれます。右下は京風の専用半露天温泉風呂です。温泉から上がって防水の畳の上で一休みができるしゃれた造りになっていました。なお風呂桶のサイズは思ったより広々としていて気持ちよく温泉につかることができました。

左下は風呂桶のフロアにある洗い場で、右下は竹が植えられている中庭です。奥にテラスもあります。

このホテルの本館は「夢しずく」で約200m離れていますが、この5~7月は内部の改装中でロビーや温泉大浴場、売店には立ち入りができませんでした。

専用の温泉風呂なので気兼ねなく朝夕と温泉を楽しむことができました。また朝夕の食事はすべて部屋でのんびりといただくようになっていました。

左下は地元の牛肉のすき焼き等の料理が出た夕食で、右下は2日目の朝食です。夕食は左の写真のもの以外に30分後くらいにさらに4~5点の料理が追加で出てきました。たくさんの素材と色々な調理法による料理はすべてとても美味でした。

旅程2日目

2日目は宮崎県の高千穂に行って丸一日観光しました。高千穂峡散策と高千穂神社や天岩戸神社参拝などを楽しみました。

ホテルから高千穂峡までタクシーで約1時間10分でした。高千穂峡観光入り口付近にある橋の上から見た有名な風景です。

高千穂峡は、高さ約80~100mの断崖が約7Kmに渡って続く雄大な渓谷で、阿蘇山の火山活動で噴出した火砕流を五ヶ瀬川が侵食して造られました。上の写真にもあるように日本の滝百選に指定された「真名井の滝」周辺の渓谷美は格別で、日本有数の景勝地になっています。

この橋から撮影した動画を下に掲載します。

高千穂峡の貸しボート

高千穂峡の有名な貸しボートはあらかじめ2週間前にネットで11時に予約していました。予約がない人は当日待ち時間が約2時間30分になっていました。最大3人乗りで30分の料金は5100円でした。ボート乗り場までは谷底までたくさんの階段を下りて行きました(下の写真)。

水にぬれると自動で拡張する救命胴衣を着けてボーに乗り込みました。下にボートから撮った写真を掲載します。

同時にたくさんのボートが川に浮かんでいるので、狭くなる場所では頻繁に他のボートとぶつかりました。

とても爽快でかつ神秘的な雰囲気を十分に楽しめました。時々滝の水やしぶきを軽く浴びるものまた一興だと思いました。

岩の壁に壮観な柱状節理が見られました。

短いですがボートの上から撮影した動画を掲載します。

約30分間のボート漕ぎを楽しんだ後は高千穂峡遊歩道の入口へ行きました。

下の写真は橋の上から眺めたボート乗り場(画面の右上)の風景です。

高千穂遊歩道の散策

橋の上からの景色を再度見た後、観光の中心である高千穂峡遊歩道を散策しました。右下の写真に綺麗に整備された遊歩道が見えています。

色々な角度から見た峡谷の風景はどれも素晴らしいものばかりでした。

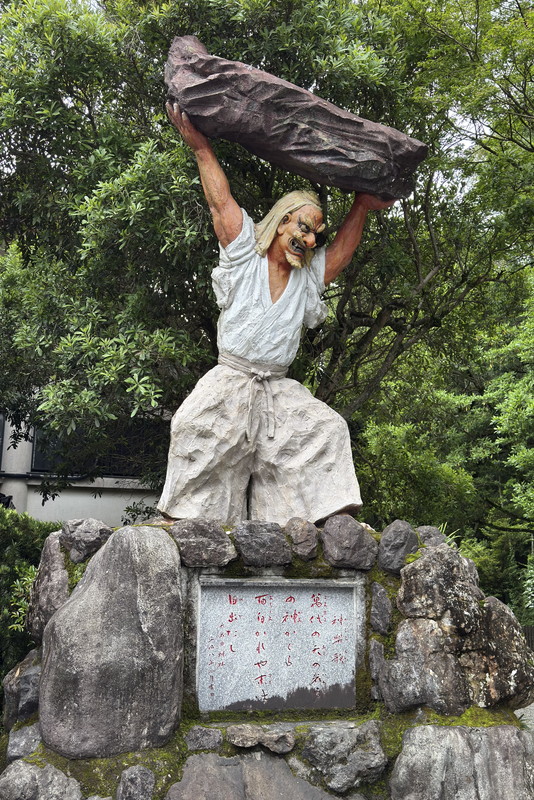

下の写真の下側にはしめ縄がまかれた「鬼八の力石」が写っています。高千穂神社の祭神である三毛入野命(みけぬのみこと)は高千穂郷一帯で悪行をはたらいていた荒神・鬼八(きはち)を退治しこの一帯を治めたといわれています。「鬼八の力石」はこの時鬼八が三毛入野命に向けて投げて力自慢をしたという巨岩で、重さは約200トンの凝灰岩だそうです。このしめ縄は全長5.7mで太さが最大55cmとのことです。

下の写真には「高千穂三代橋」や「高千穂三橋」などと呼ばれている3つの橋が写っています。

県道が通る一番下の黒っぽい「神橋(しんばし)」(写真一番手前)は戦後間もなく架けられた橋だそうです。

次に架けられたのが1955年に竣工した鋼鉄のアーチ橋である「高千穂大橋」(写真二番目)です。この橋によって人々は深い峡谷を上り下りする苦労から解放されたということです。

最も新しいのが2003年に竣工したコンクリート長大橋「神都高千穂大橋」(写真一番奥)で、橋長300メートル、水面からの高さが約115メートルあります。この橋の東側には「道の駅高千穂」が整備され町の観光拠点となっています。

この遊歩道の最後の方はかなりの数の階段が続く少しきつい道になっています。このあたりでクラブツーリズムの2つの大人数のツアーグループに遭遇しました。クラブツーリズムは阪急交通と共に海外旅行で良く利用させていただいているツアー会社です。

素晴らしい風景の渓谷を見ながらゆっくりとすがすがしい散策ができたのはとても良かったと思います。

この散策が終わったあたりでお昼の時間になったので坂の上の駐車場からタクシーに乗って近くにある観光の拠点である「道の駅高千穂」へ行き名物のお蕎麦をおいしくいただきました。

昼食後はまたタクシーを呼んで、まず天岩戸神社西本宮へと向かいました。

天岩戸神社西本宮

天岩戸神社は古事記や日本書紀に記述されている神話の舞台となった神社です。太陽神である天照大御神(アマテラスオオミカミ)がお隠れになった天岩戸(アマノイワト)を祀っています。

天手力男神(アマノタヂカラヲ)は天岩戸(あまのいわと)の中に閉じこもった天照大御神(アマテラスオオミカミ)を外の世界に引きずり出した神で、筋力の神と称えられています(右下の写真)。天照大御神が二度と岩戸の中に閉じこもらないように遠くに蹴り上げた岩戸が、長野県にある戸隠山になったといわれています。戸隠山にある戸隠神社は天手力男神がご祭神の代表神社です。

余談ですが、戸隠山の麓にある鏡池は、周りの山々の紅葉が池の水面に綺麗に映り込むことで特に写真マニアの間でとても有名な紅葉スポットになっています(下の写真)。秋に戸隠神社を参拝するときには是非この鏡池も訪問されることをお勧めします。

天岩戸ですが、1日に15回決目られた時刻に西本宮の神職さんの案内でのみこのご神体を拝めます。立ち入る場所が神聖な場所であるために写真撮影は一切禁止されています。

川の向こうの崖に天岩戸が見えて、正面にはしめ縄が掛けられていました。参加した皆さんはそれぞれ丁寧に参拝をしていました。

高千穂郷ではしめ縄には、縄の下に房やわらが右から7本、5本、3本の計15本下がっている「七五三縄」が多くみられます(下の写真)。また1年を通してしめ縄が張られるという全国的にも珍しい風習が根付いています。

この七五三は「天神七代、地神五代、日向三代」を意味しており、一本が一柱の神様を表しているそうです。

「七五三縄」と書いて「しめなわ」と読む古くからの表記が存在することからこの高千穂郷に伝わる七五三縄の形がしめ縄の源流とされています。

左下は神楽殿です。ここで昔から高千穂神楽が舞われています。神楽の舞の様子がビデオで流されていました。神楽殿の奥の中央部には天岩戸の造形が見えます(右下の写真)。

下は西本宮の境内にある御神木の招霊(おがたま)の木です。天岩戸神楽で使う神楽鈴はこの木の実の形が原型であると言われています。

手水舎の前にある灯篭の上に可愛いフクロウの彫像がありました。これは参拝した人が帰るときに復路(フクロ)の安全を祈願してくれるそうです。

天安河原

天岩戸を拝んだ後、西本宮から岩戸川に沿って約10分ほど歩いた場所にある「天安河原(あまのやすかわら)」に行きました。ここも神々の御力を感じるパワースポットです。ここは天照大御神が天岩戸に身を潜めていた間、闇に閉ざされた世界を案じた八百万(やおよろず)の神々が集まり話し合いをした場所だといわれています。

綺麗に整備された遊歩道からは神秘的な渓谷の川が眺められます。

ほどなくして天安河原へ到着しました。素朴な鳥居ですがとても存在感があります。

当時たくさんの参拝客がいたので順番を待って参拝をしました。また途中で見つけた数個の石で石積みも無事済ませました(右下)。

周囲はまさに所狭しと無数の石積みであふれています。もしもここで石積みを希望する人は遊歩道を歩いてくる間に石を調達するほうが良いと思います。現地では手ごろな石はもうなくなっています。

天安河原で撮影した動画を下に掲載します。この時は多くの参拝客で込み合っていました。

荒立神社

天安河原を参拝した後、タクシーで少し離れたところにある荒立神社へ行きました。この神社は特に芸能と縁結びにご利益があるといわれています。

右下の写真にもフクロウの石像が置かれていました。復路(フクロ)の安全を祈願してくれます。

荒立神社を参拝した後、またタクシーで高千穂神社まで行きました。

高千穂神社

高千穂神社はこんもりと大木が茂る静かな森の中にありました。この神社は約1900年前の垂仁天皇時代に創建され、高千穂郷八十八社の総社で、神社本殿と所蔵品の鉄造狛犬一対は国の重要文化財に指定されています。

主祭神は高千穂皇神と十社大明神で、特に農産業・厄祓・縁結び・夫婦円満にご利益があり広く信仰を集めているそうです。

境内には樹齢約800年、高さ約55mの杉の巨木がありました(左下)。また本殿脇には鎮石があり、創建された際に用いられた石とされています。祈ると人の悩みや世の乱れが鎮められるとの言い伝えがあり、この神社のパワースポットの一つです。

草部吉見神社

高千穂の観光を終えてタクシーで南阿蘇に帰る途中で日本三大下り宮の一つである草部吉見神社へ立ち寄りました。場所は阿蘇郡高森町です。

左下の写真で分かるように参道の階段が本堂へ向かって下りになっています。全部で百数十段あるそうです。

主祭神は神武天皇の第一皇子である日子八井命で、神武天皇東征の時にこの地に来て池の大蛇を退治して池を埋めて宮居を定めたといわれています。

その他の下り宮は群馬県にある貫前(ぬきさき)神社と宮崎県の鵜戸神宮の2か所です。ご利益は健康長寿、縁結び、学業成就などです。

草部吉見神社を参拝した後またタクシーで南阿蘇のホテルまで戻りました。2日目の夕食はメインが阿蘇の牛肉のしゃぶしゃぶでした。その他の料理も昨日とは全く違っていました。

高千穂の一日観光は予想以上に見どころが多く、充実した観光になりました。

高千穂は美しい峡谷である高千穂峡だけでなく、色々な神社、神話伝説やパワースポットにあふれた特別な地であることがよく分かりました。一日観光して良い「気」をたくさんもらったような気分です。

高千穂に旅行の予定がある人は、参拝する箇所が思ったよりたくさんあるのでお賽銭用の小銭を多めに準備しておいた方が良いと思います。

この旅行記は「阿蘇・高千穂観光旅行(2)」へ続きます。